作者:根据网文整理编辑时间:2025-09-11 08:48:30阅读数:

基于污水系统提质增效的老旧城区黑臭水体治理策略

摘要:黑臭水体治理是一项长期而系统性的任务,老旧城区因其排水体系不完善、污染成因复杂及监管机制薄弱等因素,治理难度尤为突出。本文结合老旧城区特点与当前污水系统提质增效的要求,系统阐述黑臭水体治理策略与长效管理机制的构建路径。以某南方滨海城市内河为例,深入剖析污染成因,并提出以“控源截污—内源治理—生态修复—活水提质”为核心的全流域系统治理方案,以期为同类区域的黑臭水体治理提供参考。

01 老旧城区黑臭水体的主要问题

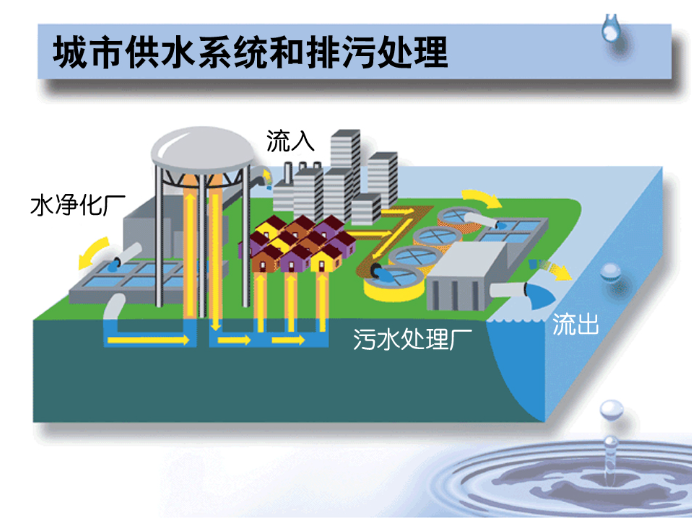

老旧城区建设年代较早,排水系统普遍存在规划缺失、管材质量差、施工标准低、管线布置混乱等问题,部分区域甚至缺乏完整的排水管网。因长期缺乏维护,许多管道出现老化、腐蚀、破损、淤积和变形,严重影响排水功能。城区内普遍存在合流制直排、雨污混接、污水直排及合流制溢流等现象,大量污染物直接入河,成为水体黑臭的主要诱因。此外,外来水(如雨水、地下水、河水等)渗入或流入污水处理系统,进一步降低了污水处理厂的运行效能。因此,推进污水系统“提质增效”,实现污水管网全覆盖、全收集、全处理,加快老旧管网改造与修复,是解决黑臭水体问题的关键所在。

02 基于提质增效的黑臭水体系统治理策略

治理老旧城区黑臭水体需立足全流域视角,统筹推进控源截污、内源治理、生态修复与活水保质等多项工程,系统提升水环境质量。具体策略如下:

①系统评估污水处理能力,保障截污效能。在实施控源截污前,需全面评估下游污水处理设施的处理能力,综合考虑近期污水增量与远期发展需求,复核污水厂、泵站和主干管网的承载能力,必要时实施扩建与提质改造。同时,应完善污水管网体系,对淤积和破损管段进行清疏与修复,保障污水有效输送与处理。

②完善污水收集系统,提升处理质量。通过系统开展管网排查与监测,补齐污水收集处理设施短板,推进雨污分流改造、混接整改与源头海绵化建设,减少外水侵入,提高污水浓度,实现污水处理从“规模扩张”向“质量提升”转变。

③实施精准截污,杜绝旱天污水直排。针对不同类型的排放口制定差异化治理方案,实现系统统筹与精准治理,确保旱天无污水入河,雨天最大限度控制溢流。

④控制溢流与面源污染,减轻雨天污染负荷。对合流制排口,优先推进源头海绵化改造,降低径流总量,并采取扩大截流倍数、加设防倒灌设施及建设调蓄池等措施。城市面源治理应结合海绵城市理念,在源头地块增设渗透设施或末端净化装置。农业面源则可通过生态沟渠、陂塘、河口湿地等实现生态拦截与净化。

⑤推进内源治理,实施清淤与淤泥处置。通过河道清淤有效削减内源污染,妥善处理底泥;清除沿岸垃圾堆放点,完善垃圾收集与转运体系,杜绝垃圾入河。

⑥恢复水生态,提升自净能力。在条件适宜河段实施生态岸线改造,并辅以人工水草、曝气复氧、生态浮岛与浮动湿地等净化措施,逐步修复水生态系统。河岸带可建设湿地、缓冲带及生态沟渠,全面提升水体自净能力。

⑦实施生态补水,保障河道基流。利用再生水或水库水源对河道进行生态补水,维持水体流动性,提升水环境容量,实现活水提质。

03 长效管理机制的构建

黑臭水体治理需兼顾短期攻坚与长期稳定,在工程治理基础上,应建立健全长效机制,防止水质反弹,实现“长制久清”。

首要的是强化政府主导,将黑臭水体治理纳入河长制重点任务,建立多部门(发改、财政、环保、水利、水务、城管等)协同机制与联合执法体系,统筹推进治理工作。其次,严格执行排水与排污许可制度,严禁工业污水违规进入城镇处理系统或雨水管网,整顿沿街商户及散乱排污行为,建立健全执法监督体系。再次,应定期开展排水管网普查,建立管网地理信息系统,及时更新与修复老旧管网。最后,推行岸上与河道一体化保洁机制,构建“厂—网—河(湖)”一体化运维模式,定期开展水质监测并公开信息,建立公众参与、举报与反馈渠道,提升治理透明度和公众参与度。

扫码关注我们